Climate@School

Die / Wir Scientists for Future bieten ehrenamtlich und kostenlos sog. „Climate@School“-Veranstaltungen an:

Hätten Sie Interesse daran, gemeinsam mit Ihrer Klasse und einer/m Wissenschaftler*in über die Klimakrise oder andere Themen im Kontext Nachhaltigkeit zu sprechen?

… fragen wir Lehrer:innen aus allen Schulstufen.

Gestern hatte ich wieder einen Auftrag. Eine 3. Volksschulklasse in der Nähe von Feldkirch, 14 Kinder im Alter von 8 bis 9. Den ersten „Job“ hatte ich vor knapp 2 Jahren schon am 25.5.2023 in einer Tiroler Landvolksschule; einer 1. Klasse. Diesen „Job“ habe ich auch hier dokumentiert.

Die Grundidee hinter Climate@School ist:

°Climate@School ist eine Initiative, die Schüler*innen, Lehrer*innen und Wissenschaftler*innen zusammenbringt, um gemeinsam über die Hintergründe zum Klimawandel, die Bedeutung von Boden für unser aller Essen, Ernährung und Landwirtschaft, Artenvielfalt, Energie, Mobilität und andere relevante Themen unserer Gegenwart und Zukunft zu diskutieren.

Vorbereitung Phase 1

Am 14.8.24 – also noch in den Sommerferien – war die Anfrage für einen workshop am 26.3.2025 bei S4F eingetroffen. Weil ich mich in der Regionalgruppe West von S4F um Schulangelegenheiten gekümmert hatte und schon meine Erfahrung aus 2023 mitbrachte, bekam ich am 23.10. die Anfrage übermittelt. Ich fragte im Forum der S4F West nach, wer sich um die Veranstaltung in Feldkirch kümmern wolle und bekam leider keine Antwort. Ich setzte mich also mit der Lehrerin in Verbindung und übernahm den Auftrag selbst. Ende Oktober / Anfang November fixierten wir den 29.4.2025 als Termin.

Ich machte neuerlich – wie schon in Tirol 2023 – den Vorschlag, die Kinder in Plakaten Fragen zum Klimawandel formulieren zu lassen. Die Lehrerin war einverstanden.

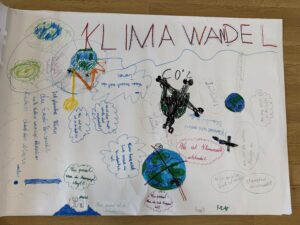

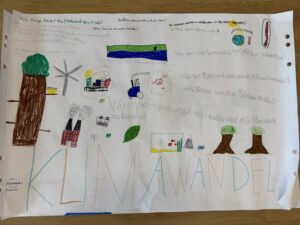

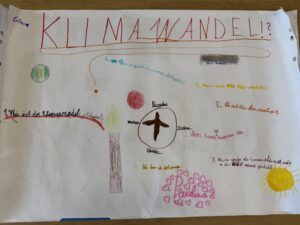

Am 28.3. entstanden in 4 Gruppen die Fragenplakate. Ich bekam Fotos davon:

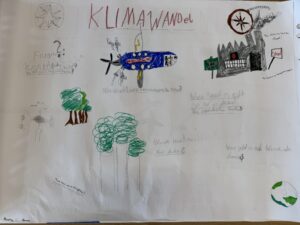

Plakat 1:

Plakat 2:

Plakat 3:

Plakat 4:

Okay. Das waren die Fragen der Kinder.

Vorbereitung, Phase 2:

Ich tippte die Antworten ab – zunächst noch in kindlicher Schreibweise – und es entstand eine lange Liste „Fragen 1“. Die strukturierte ich in erkennbare Themenbereiche und transformierte sie in korrekte Rechtschreibung. Das gab „Fragen 2“ (in Klammern jeweils die Plakate, auf denen die Fragen aufgetaucht waren):

Klimawandel-Fragen 3. Kl.

1. Entstehung

- Wie ist der Klimawandel entstanden? (1, 2, 3)

- Woher kommt das Wort Klimawandel? (2)

- Wieso werden die Sonnenstrahlen nicht mehr in das Weltall zurück geschickt? (3)

2. CO2

- Was bedeutet CO2? (3) Wie ist CO2 entstanden? (4)

- Wie viel Prozent CO2 ist in der Luft? (1)

- Wie lang bleibt CO2 in der Luft? (1)

- Was ist umweltfreundliche Energie? (2)

3. Weltgegenden

- Was passiert mit der Antarktis? (1)

- Wieso ist Afrika so heiß? (4) Warum regnet es nicht so viel in Afrika? (4) Was machen die Menschen in Afrika, wenn sie kein Wasser mehr haben? (2)

- Betrifft der Klimawandel auch die Meere? (2)

- Wieso schützt man nicht den Nordpol? (4)

- Was passiert, wenn die Gletscher schmelzen? (2)

4. Betroffene, Opfer

- Welche Tiere sind am meisten betroffen? (2)

- Was passiert mit den Tieren? (1)

- Was passiert, wenn die Erde kaputt ist? (1)

5. Maßnahmen, Hilfe

- Was kann ich dagegen tun? (3)

- Wie kann ich Müll vermeiden? (3)

- Warum baut man noch Autos? (4) Wieso baut man so viele Gebäude? (4)

- Wieso gibt es so wenig Schutzgebiete? (3)

- Was passiert, wenn wir nicht auf die Umwelt aufpassen? (2)

- Können uns andere Planeten helfen? (1) Wie sehen die anderen Planeten aus? (1)

- Wie kann uns die Sonne helfen? (2)

- Könnten wir andere Energiequellen durch (gegen?) Windräder ersetzen? (2)

- Wie können uns die Satelliten helfen? (2) Wie wichtig sind Satelliten? (1)

6. Wald

- Wieso gibt es nicht mehr Schutzgebiete für Wälder? (4)

- Wieso werden Wälder abgeholzt? (3)

7. Wasser / Überschwemmungen

- Was passiert, wenn der Meeresspiegel steigt? (1)

- Wie entstehen Überschwemmungen? (3) Wie kommt es zu Überschwemmungen? (4) Wie viele Überschwemmungen hat es schon gegeben? (2)

- Wieso gibt es mehr Wasser als Land? (4)

- Wie entstehen Wolken? (4)

8. Rest

- Ich glaube, wenn die Erde verseucht ist, leben wenige Menschen ihr Leben auf dem Mars weiter. (1)

- Was ist das schlimmste Kraftwerk? (1)

- Wie viel Atomkraftwerke sind explodiert? (1)

- Was kann man tun, wenn die Atmosphäre verschmutzt ist? (1)

- Welche Naturkatastrophe ist die schlimmste? (1)

- Wie lange bleibt die Hitze auf der Erde? (2)

- Wie groß sind Satelliten? (1)

- Wie wichtig sind Satelliten? (1)

- Wie viele Satelliten sind im Weltall? (2)

- Was passiert, wenn der Klimawandel zu hoch ist? (2)

Am Samstag setzte ich mich hin und entwarf als Grundstruktur zu allen Fragen Antwortentexte, die ich vor Ort mit Beispielen füllen konnte. Das schickte ich der Lehrerin; sie hat die Kernantworten also schriftlich.

Zwischenschritt: Kurzanalyse der Fragen

Es zeigt sich: die Kinder im Alter von 8 bis 9 sind besorgt. Der Klimawandel ist ihnen ein Begriff, allerdings noch kein wirklich greifbarer. Sie erhoffen sich Lösungen: von anderen Planeten, von Satelliten. Manche haben bereits ein Gefühl dafür, dass die Klimafrage auch mit anderen Fragen zusammenhängt: mit der Frage nach dem Müll z.B., oder mit Fragen nach Kraftwerken. Die Kinder fragen auch bereits, welche Weltgegenden besonders betroffen sind – vielleicht in der Hoffnung zu erfahren, dass es „bei uns“ nicht so schlimm sei.

Ausführung

Gestern von 8:00 bis 8:15 Zug von Bludenz nach Feldkirch, dann von ca. 8:25 bis 8:40 Bus zur Schule, dann noch ca. 200 m bis zur Schule und einmal kurz zurück, weil eine Tür verschlossen war. Um 8:47 war ich in der Klasse; die Stunde hatte um 8:40 begonnen – das hatte mir die Lehrerin aber angeboten. (Am Vortag hatte ich versucht, mit Rad im Bus zur Schule zu kommen; das geht in Feldkirch leider nicht. Leider war ein pünktliches Eintreffen in der Kombination Rad-Zug-Bus-Rad nicht möglich.)

Wie mit der Lehrerin am Vortag besprochen hatten die Kinder sich in den Plakatgruppen gefunden und zu ihren Plakaten gesetzt.

Ich grüßte, stellte mich vor, übergab der Lehrerin den stick mit den Materialien und begann. Zunächst lobte ich die Kinder für ihre klugen und wichtigen Fragen, die ich nach Themenbereichen beantworten wolle und nannte die Themenbereiche. Es gebe dann noch einen Teil 8, die „restlichen Fragen“, die keine direkte Verbindung zum Thema Klimawandel haben; den könne man auch weglassen.

In der ersten Stunde schafften wir die Themenbereiche 1 und 2 – damit war inhaltlich das wichtigste erledigt. Ich machte anhand eines Videos klar, dass es immer Klimawandel gegeben hat, dass es für uns aber um den Klimawandel geht, der jetzt, zu unseren Lebzeiten, passiert und zu dem wir Menschen viel beitragen. Es gehe um den Klimwandel in den nächsten 100, oder 1.000, oder 10.000 Jahren.

Ich konnte nicht alle Fragen beantworten: es war mir z.B. nicht gelungen, einen „Urheber“ des Worts Klimawandel zu recherchieren. Ich konnte lediglich einen kurzen Blick auf die Forschungsgeschichte der letzten 200 Jahre geben – die dann zum Begriff geführt haben muss. Die Kinder waren damit zufrieden. Sie waren außerdem sehr aufmerksam und konzentriert.

Dann Pause. Im zweiten Teil ging ich relativ flott noch viele der anderen Fragen fragend-entwickelnd durch; die Kinder waren immer noch konzentriert und taten eifrig mit. Ich erfuhr, dass ein Opa auch beim Rheindamm gearbeitet hatte. Und dass ein Papa auch Solarpaneele hat. Und dass eine Familie schon ein Elektroauto hat. Und noch ein paar Dinge. Am Schluss zeigte ich noch als eine Art Zusammenfassung ein Video, das ich auf youtube gefunden hatte und das vom Server des österreichischen Nationalrats stammt. (!!!)

Resümee

Ich bin nicht völlig zufrieden mit meiner Doppelstunde zum Klima. Es war kein „workshop“; wir hatten zum Klima – außer Nachdenken und Sprechen – nicht „gearbeitet“. Wir haben z.B. kein Treibhaus gebaut, um Treibhausgase zu erfahren. Aber ich hatte die Fragen der Kinder, die auf Erfahrungen beruhen, und ich habe sie beantwortet – jedenfalls die meisten und vermutlich auch einigermaßen verständlich. Die Kinder haben sich getraut, auch in der Stunde noch Fragen zu stellen und sie waren am Schluss offenbar zufrieden. Sie waren zwei Schulstunden lang hoch konzentriert bei der Sache.

Ich habe die Situation mit meinen Ausführungen nicht beschönigt; ich habe den Kindern nicht auf die „naive“ Weise Mut gemacht im Sinn von „Wir werden das schon schaffen“. Das habe ich im Großen und Ganzen dem Video überlassen, das konkrete Schritte für Individuen vorschlägt – aber auch kurz auf die Verantwortung der Politik hinweist.

Ein Punkt ist offen geblieben: im Video sieht es so aus, als ob Wurst essen das Klima belastet. Das stimmt natürlich so nicht. Es ist nicht so sehr der Fleischkonsum, der Treibhausgase erzeugt, sondern die (industrielle) Fleischproduktion. Nicht das Essen der Wurst ist das Problem, sondern ihre Erzeugung. Das hätte man noch klarer herausarbeiten können. (Aber: keine Produktion ohne Konsum, kein Konsum ohne Produktion.)

Lernprozesse für mich

Noch ein Resümee kann ich ziehen: ich höre mittlerweile zu schlecht für Kinderstimmen. Ich musste bei den Fragen der Kinder oft nachfragen, weil ich die Frage akustisch nicht verstanden hatte: die Kinder waren mir zu leise. Ich denke, da läuft meine Zeit als Lehrer für Kinder ab.

Es war außerdem ziemlich anstrengend: ich komme sehr ungern zu spät und der Einstieg war deshalb relativ hektisch. Mit Bus und Fahrrad wäre das sehr viel angenehmer geworden, aber das hat sich leider nicht gespielt. Der Schulstundenplan und der Busfahrplan waren nicht wirklich kompatibel. Daheim war ich erschöpft.

Schreibe einen Kommentar